本文要點

阻抗決定訊號的傳播行為,互連器件上的每個功能元件都有一定的阻抗。 |

|

對於差動訊號,過孔 (Via, 或稱貫孔、導通孔) 會有自己的差動阻抗,就像差動對中的走線具有特定的阻抗一樣。 |

|

影響差動對過孔阻抗的因素,會影響在過孔處觀察到的輸入阻抗。 |

高速 PCB 和訊號標準對差動對的使用幾乎都有如下要求:精確的阻抗、長度匹配、訊號偏移補償和損耗預算。為了達到此類重要的差動訊號完整性目標,設計人員需要借助工具,精確地計算阻抗,以及了解差動訊號與互連器件上各個功能元件的對話模式,如連接器、電纜、元件和過孔。

過孔應以差動方式排列,就像走線對一樣。過孔對有自己的差動阻抗,因此也有自己的網路參數集 (即 S 參數)。那麼,有哪些因素會影響差動對的過孔阻抗?

這些差動對上的過孔有自己的阻抗,這可能會在長互連中造成訊號完整性問題

了解差動對過孔阻抗

正如 PCB 上的走線一樣,過孔也有自己的阻抗,通常使用集總電路模型來描述,類似於傳輸線。瞭解過孔如何像一個簡單的電感器、LC 電路或純電容器一樣工作,將有助於瞭解過孔的結構和附近的寄生效應對過孔的差動阻抗有何影響。

以下因素將共同決定單個過孔的特性阻抗:

過孔電感 | |

每個過孔都像一個充滿弱磁芯的小型電感器。雖然它們不會像大型電磁鐵那樣產生很強的磁場,但它們仍然具有電感阻抗。 | |

與附近平面的寄生電容 | |

波傳播的方向要求波與不同類型的不同阻抗相互作用。一個阻抗下的相互作用會影響後一個阻抗下的相互作用。 | |

PCB 層壓板材料 | |

PCB 層壓板的介電常數也會影響單個過孔的阻抗。 |

一旦使用差動訊號驅動兩個過孔,它們的差動阻抗將由其寄生電容和電感耦合決定,就像偶模和奇模傳輸線一樣。確定差動阻抗後,我們現在需要計算出 (差動對) + (過孔) 組合的輸入阻抗,這決定互連中的 S 參數。

差動過孔的輸入阻抗

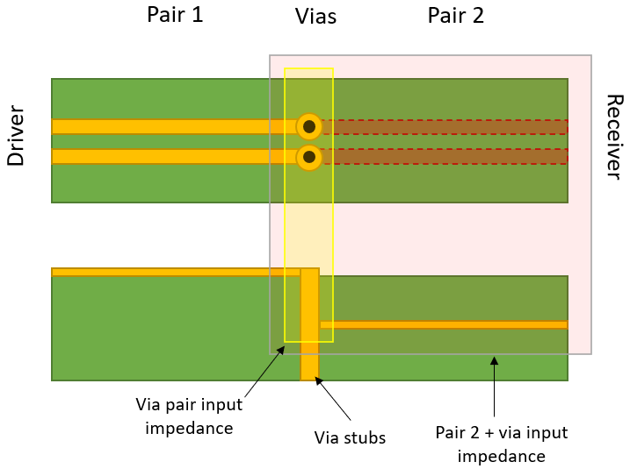

對於帶有差動過孔結構的互連,其差動阻抗的計算是一個反覆運算的過程;從接收端開始計算輸入阻抗,然後回到負載端。下圖解釋了具體的原理。圖中有一對位於驅動器和接收器之間的差動對,中間有一對差動過孔。

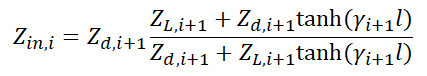

互連的每個部分都有自己的輸入阻抗。每個部分的差動輸入阻抗取決於所有下游部分的差動阻抗,這有點類似於標準傳輸線。我們可以寫出以下反覆運算方程式,有關互連線 i 段的輸入阻抗和下一段的輸入阻抗:

輸入阻抗方程式

該輸入阻抗將決定傳輸線各段的反射。對於通過過孔對的差動訊號,過孔焊盤處的輸入阻抗可能與差動對 2 的差動阻抗相似,具體取決於過孔的長度和傳播延遲。

與傳輸線一樣,差動過孔也有一個臨界長度,決定了是否需要與兩側的差動對進行精確的阻抗匹配。如果過孔長度較短,那麼 tanh 函數將近似為 0,輸入阻抗將是 (i + 1) 段的差動阻抗。低速 / 低頻訊號就會出現這種情況,因此我們通常不用擔心 10/100 乙太網、低速 USB 或類似差動協議的差動阻抗。但對於其他協定,如千兆乙太網或 MIPI 協定,過孔長度非常重要,應該採取措施了解差動對過孔阻抗對互連損耗的影響。

差動過孔的挑戰

經過上文的討論,我們總結了以下幾點:

差動過孔對非常短時,其阻抗並不重要;此時過孔對的輸入阻抗等於差動對 2 的輸入差動阻抗。 |

|

過孔對非常長時,例如在較厚的背板中,差動過孔對的阻抗將決定傳播訊號的阻抗不匹配。 |

|

過孔 stub 是阻抗不匹配的另一個來源,當 stub 較長時,會產生差動諧振。 |

使用短過孔和較短的 stub

要確定具體的應用場景,需要查看過孔的臨界電氣長度。一般來說,對於頻寬高達 100 GHz 左右的訊號,要使用較短的差動過孔對和背鑽技術以留下較短的過孔 stub。這樣解決了兩個問題,但卻增加了佈線和疊構設計的複雜性,並增加了系統的總成本。

使用差模 S 參數

要全面總結過孔對的行為,我們需要借助差模 S 參數。差動對的過孔阻抗與這一部分的輸入阻抗不匹配時,就會產生一定程度的回波損耗。高速通道中的總損耗 (回波損耗加插入損耗) 需要與差動通道中的損耗預算進行比較,而損耗預算將在接收器規格中指定。

一流的 PCB 設計軟體會包含 3D 場求解器,可以直接根據 PCB layout 計算 S 參數和其他網路參數。Cadence Clarity 3D Solver 可以幫助用戶快速取得精確可用的 S 參數模型以進行系統分析,並強調精准度、無限容量與速度三者並行,歡迎點擊瞭解更多 Cadence Clarity 3D Solver 。

譯文授權轉載出處 (Graser 偕同校閱)

長按識別 QRcode,關注「Cadence 楷登 PCB 及封裝資源中心」